【译】AI 提升的是下限而非上限

重塑的学习曲线

在 AI 时代之前,学习新知识往往面临着一个资源匹配问题。学习资源必须针对特定的目标受众来创建的,这意味着"学习资源

“对你而言往往不是最适合的:

- 你在

感兴趣的话题方面是个新手,但在相关话题方面熟悉。但要找到从相关话题角度教授你感兴趣的话题的学习资源却很难。 - 为了有效地学习

感兴趣的话题,你需要掌握前置技能。但作为初学者,你并不知道在学习感兴趣的话题之前,应该先学习前置技能。 - 你对

感兴趣的话题有基本的了解之后,但已陷入瓶颈,难以找到合适的中级瓶颈资源。

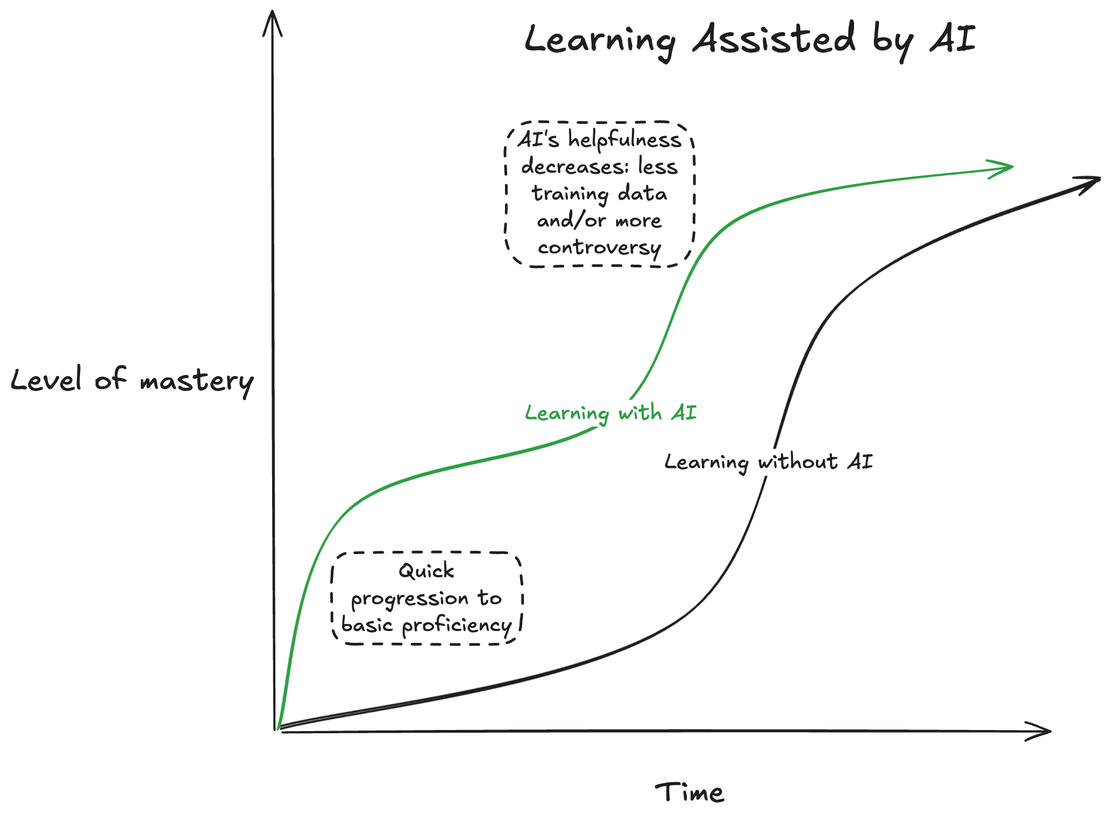

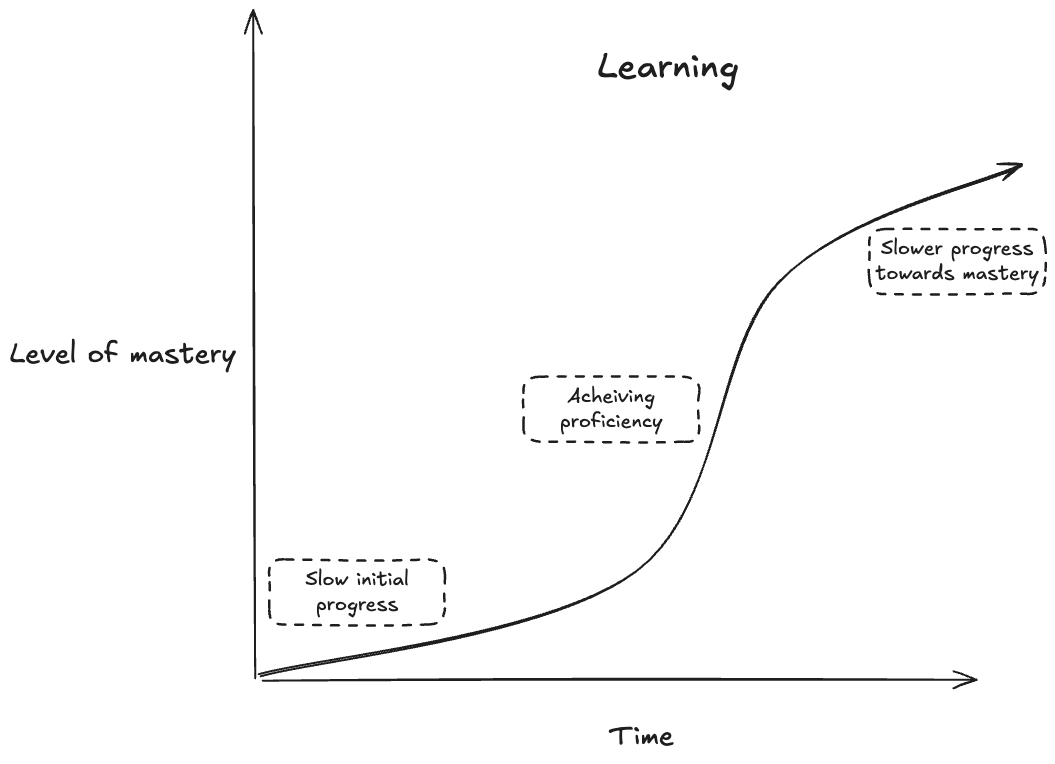

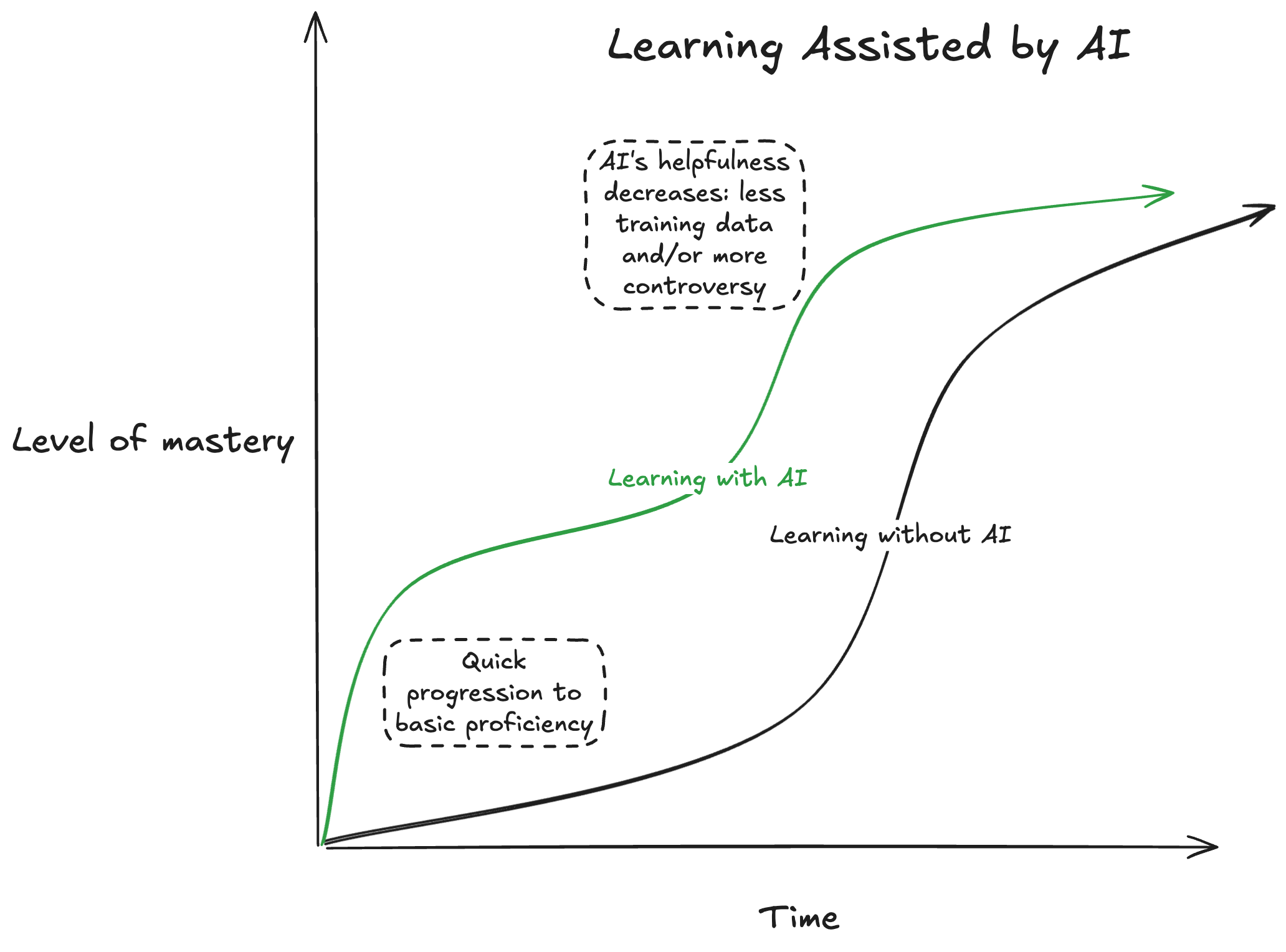

大致来说,随着时间的推移,一个人在一项技能上达到精通的过程是这样的:

AI 会让学习变得具有开创性,因为它能根据你的技能水平来配合你。现在,AI 可以以你理解水平来解答你的问题,甚至帮你完成重复性的工作。这就改变了学习曲线:

精通:仍然很难!

领域专家往往对AI持更谨慎的态度。一位来自 Hacker News 的用户表示: “[AI]很浅薄。我越深入,AI的帮助似乎就越少。而且,如果你在研究复杂且可能有争议的课题时,需要寻找权威或者学术性的来源,那简直就是灾难。”

从直觉上讲,这合乎情理。AI的能力取决于训练数据的丰富性。如果某个话题数据充足、观点一致,AI就能很好地进行整合输出;但如果内容太深奥,数据往往稀少;若是话题充满争议,数据又会出现大量矛盾。因此,精通某个领域依然不易。

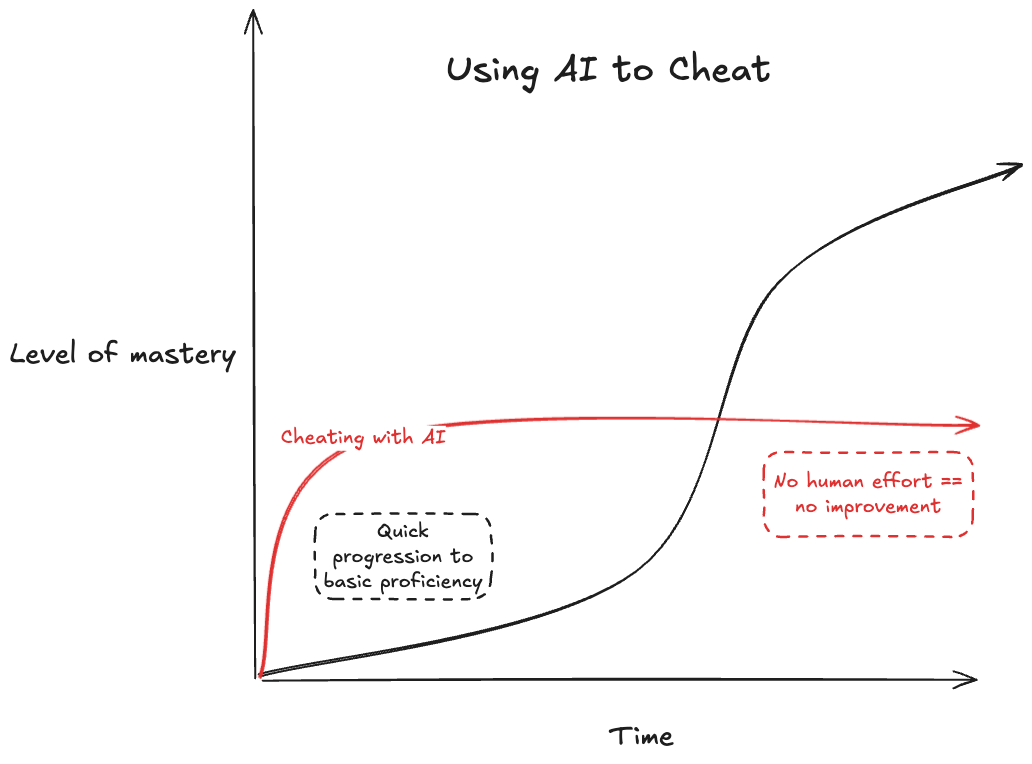

作弊问题

OpenAI 推出的学习模式暗示了另一个问题:与其让AI来教你,你倒不如直接向它要答案。这意味着作弊者的能力水平将停滞在AI所能提供的程度上:

这么来说,长远来看,作弊并不会真正使人受益。

这么来说,长远来看,作弊并不会真正使人受益。

学习曲线变化带来的影响

技术变革是一种生态系统变革:有赢家也有输家。对于AI而言,其影响程度取决于打造一款有影响力的产品所需掌握的技术水平:

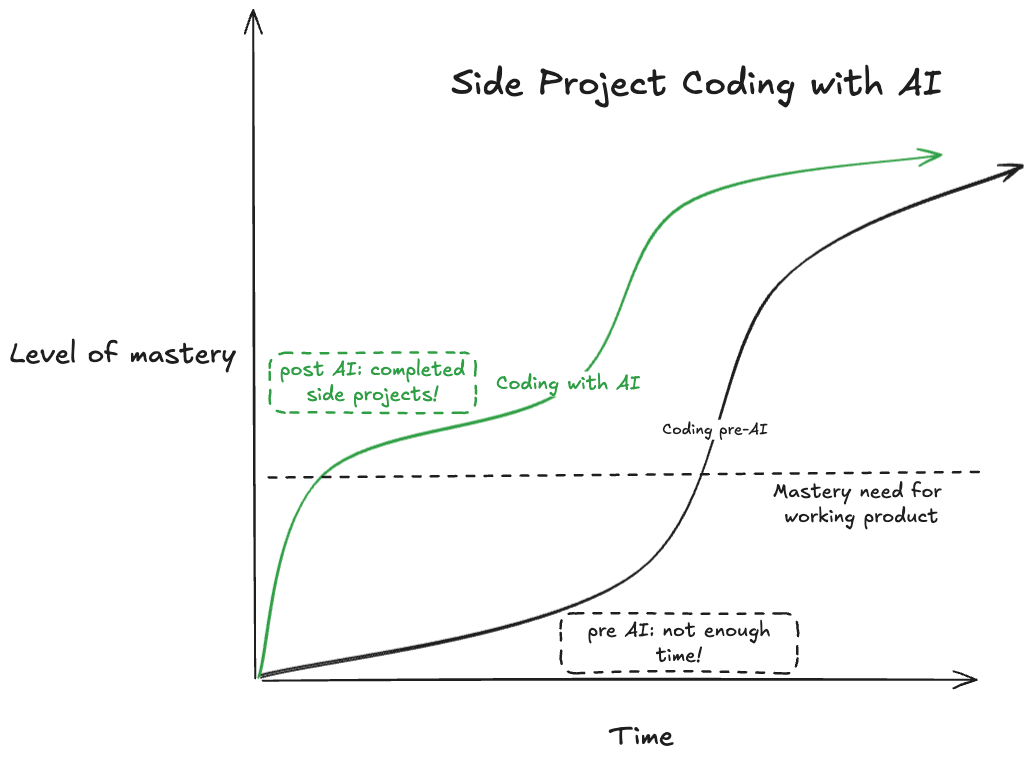

编程:对管理而言是福音,对大型代码库而言则不然

当试图编写代码时,工程经理(EM)们常常会遇到难题:他们了解优秀软件的原则,也知道糟糕的软件是什么样子,但他们却不知道如何使用某框架。这在历史经验所得,比如说,一位后端工程经理很难在业余时间开发一个 iPhone 应用程序。

但是借助AI,他们能够迅速掌握基础知识,并让简单的应用程序运行起来。然后,他们可以利用现有的知识将其完善成可用的产品。有无AI是他们的产品能否成功的关键!

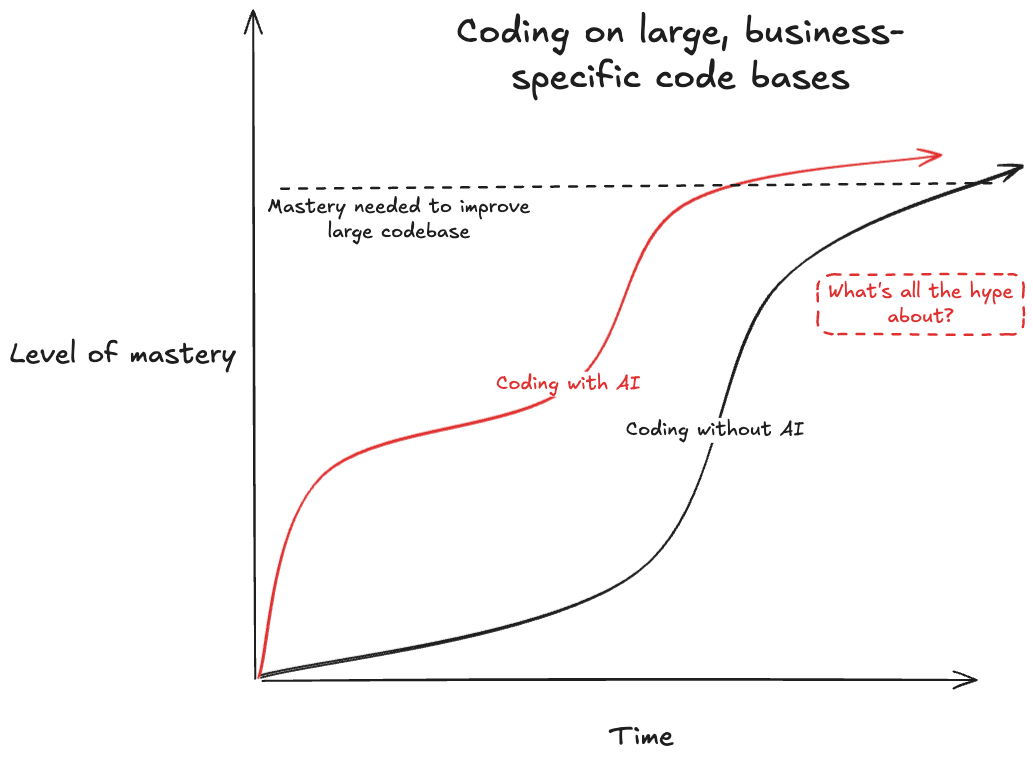

对于那些在大型复杂代码库上工作的开发人员来说,他们的热情则要低得多。AI无法理解那些高度特定的需求和现有的实现方式,因此帮助也就更有限:

对于那些在大型复杂代码库上工作的开发人员来说,他们的热情则要低得多。AI无法理解那些高度特定的需求和现有的实现方式,因此帮助也就更有限:

创意作品:AI电影不会在您附近的剧院上演

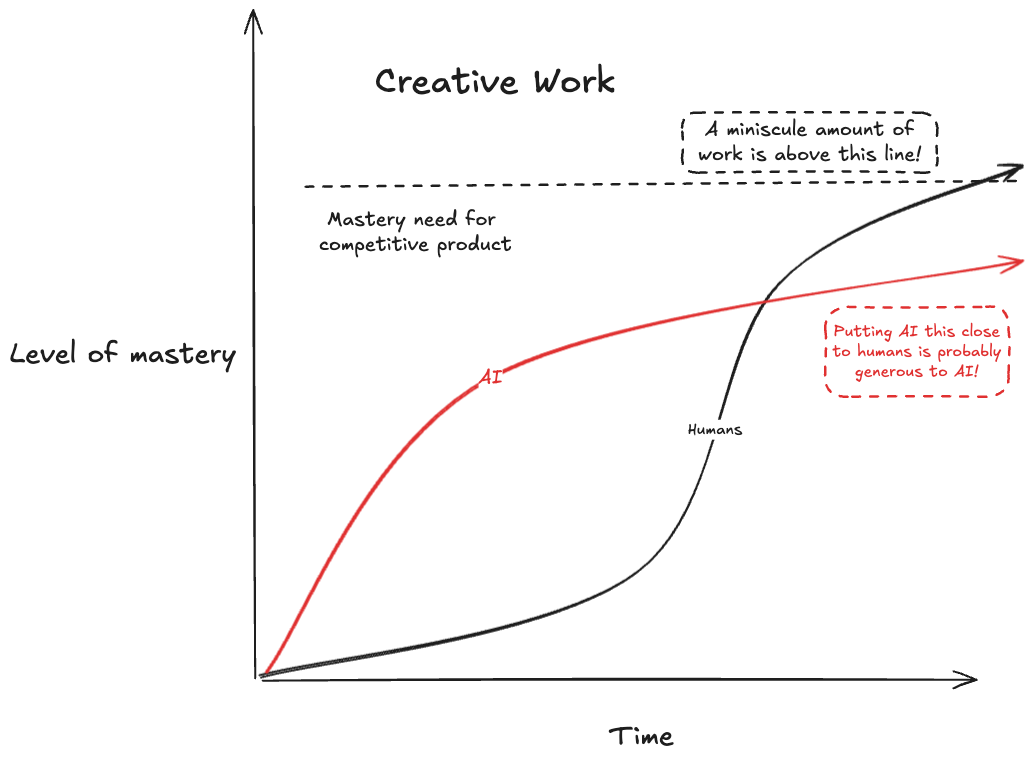

创意人士对AI感到相当焦虑:我们很快就会读到AI创作的小说,看到AI 制作的电影吗?

这种情况不太可能发生,因为创意领域竞争异常激烈,要想在竞争中脱颖而出吸引关注,就必须具备新颖性。虽然AI让生成图像、音频和文本变得更容易,但它(除了一些例外情况)并没有增加耳朵和眼睛的产出,所以要做出有竞争力的产品门槛还是太高:

新颖性是成功创意作品的硬性要求,因为人类极其擅长察觉自己正在观看或阅读的东西是否源自之前见过的内容。这就是为什么尽管吉卜力工作室风格的头像曾一度风靡网络,但它们并未撼动《哈尔的移动城堡》的文化地位。

新颖性是成功创意作品的硬性要求,因为人类极其擅长察觉自己正在观看或阅读的东西是否源自之前见过的内容。这就是为什么尽管吉卜力工作室风格的头像曾一度风靡网络,但它们并未撼动《哈尔的移动城堡》的文化地位。

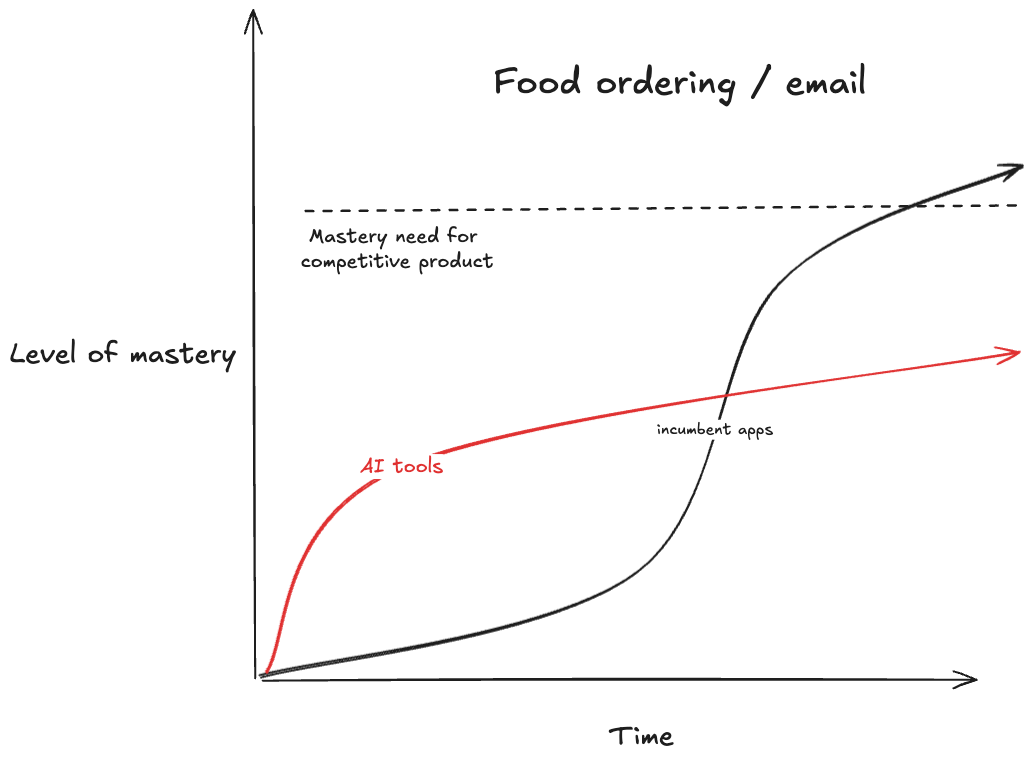

您已经在手机应用程序中完成的操作:影响极小

在一些早已有专业App的领域,比如邮件和点餐,AI至今未带来显著影响:

邮件看似AI应用的理想领域,但现代邮件App已有丰富的个性化过滤与组织功能,AI的优势体现并不明显:

邮件看似AI应用的理想领域,但现代邮件App已有丰富的个性化过滤与组织功能,AI的优势体现并不明显:

- 垃圾邮件早就自动放入垃圾箱,AI对垃圾邮件的总结也只是垃圾。

- 重要邮件我不想看AI总结:AI的概括可能遗漏发件人精心设计的重要细节。 类似的,外卖App如DoorDash界面已经精心设计,巧妙平衡了价格、食材信息和食物图片。AI几乎很难在界面效率或设计美观程度上提供更好体验。

未来已来,只是还没有普及。

AI提高了人们从事知识工作的下限,但并非所有人都会感受到这一变化。这正解释了为何AI在人群中的反应差异极大。对我这样的工程经理而言,AI彻底改变了我与技术的关系。而另一些人则担心甚至反感AI替代他们;还有一些人,听到聪明人谈论AI的妙处,却怎么也看不到自己的需求,甚至怀疑“难道是我自己没搞明白?”

AI并没有全面取代传统工作方式,但它确实能力非凡。无论你是谁,AI都值得你去尝试探索,但如果它对你并无明显作用,那大概率是因为它真的不适合你。